Tribune

Par

Vincent Lequenne,

Président d’OXEA Conseil

La carte Vitale, symbole de la protection sociale française, cristallise depuis des années un débat récurrent autour des « millions de cartes surnuméraires » qui alimenteraient une fraude massive. Ce sujet, régulièrement instrumentalisé dans le débat public, mérite une analyse rigoureuse et de bon sens pour distinguer réalité administrative et fantasmes politiques.

Genèse et évolution du mythe des cartes Vitale surnuméraires

L’idée d’un « stock » de cartes Vitale excédentaires a émergé dès les premiers mois du déploiement des cartes Vitale, qui a débuté en 1996.

En réalité, la prolifération des cartes Vitale est due à plusieurs facteurs. La principale cause réside dans la décision initiale de ne pas appliquer de date de fin de validité aux cartes Vitale, contrairement à leurs cousines1, les cartes bancaires. Cette absence de date de fin de validité, combinée à l’inexpérience des assurés qui perdaient facilement leurs cartes gratuites, a conduit les organismes d’assurance maladie à distribuer un peu trop généreusement de nouvelles cartes à ceux qui en faisaient la demande. Au-delà de la perte de carte, les familles ont également compris qu’il était possible d’en posséder plusieurs pour chaque membre2.

Le nombre de cartes Vitale en circulation a rapidement dépassé le nombre de détenteurs potentiels. La récupération ou la mise en opposition de ces cartes excédentaires a été un processus long et complexe.

Ce n’est que vers 2010, que cette information, connue des spécialistes depuis le départ, est devenue publique. Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) évoquait en 2013 près de 7,76 millions de cartes surnuméraires, soit un écart de 15 % entre le nombre de cartes actives (60,36 millions) et la population éligible (52,6 millions)3, 4. Ces données, reprises sans nuance, ont alimenté l’image d’un système gangrené par la fraude.

Aux causes principales évoquées ci-dessus, cette surreprésentation s’explique également par d’autres raisons essentiellement techniques : changements de régime (passage du régime général à celui des indépendants, par exemple), retards de mise à jour après un décès, ou doubles affiliations temporaires lors de transitions professionnelles5. La Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) a progressivement apuré ces anomalies, invalidant 4 millions de cartes inactives entre 2019 et 20206, 7. En 2023, le nombre de cartes surnuméraires dans le régime général était réduit à zéro, et à moins de 35 000 pour les régimes spéciaux8.

Cartes surnuméraires : de la réalité administrative à la fraude avérée

Par ailleurs, au-delà des « errements » des premiers temps, les « surnuméraires » ne constituent pas automatiquement – voire quasiment pas – des outils de fraude. En 2020, sur les 58,3 millions de cartes en circulation, seuls 2,6 millions étaient considérés comme excédentaires – un chiffre en baisse de 50 % par rapport à 2019. La majorité correspondait à des doublons inactifs, non utilisés pour des prestations indues comme indiqué dans les paragraphes précédents.

La fraude avérée liée à la carte Vitale reste marginale. En 2024, les fraudes détectées sur les feuilles de soins électroniques ne représentaient que 0,023 % des transactions, soit une part infime des 6 à 8 milliards d’euros annuels de fraude sociale globale9, 10. Les cas avérés concernent principalement :

– L’usurpation d’identité : cas où un assuré utilise la carte Vitale d’un autre assuré bénéficiant par exemple d’une exonération ou une modulation de ticket modérateur (ALD, Invalidités, Maternité…) ou d’une Complémentaire santé solidaire (C2S ex-CMU/ACS) le tout dans un contexte de tiers payant…

– La revente de médicaments : sachant que la carte Vitale ne favorise pas ce type de fraude qui existait bien avant son apparition.

Précisons par ailleurs que ces cas de fraude sont souvent limités par les contrôles a posteriori des caisses.

Pourquoi le mythe persiste-t-il ? Enjeux politiques et médiatiques

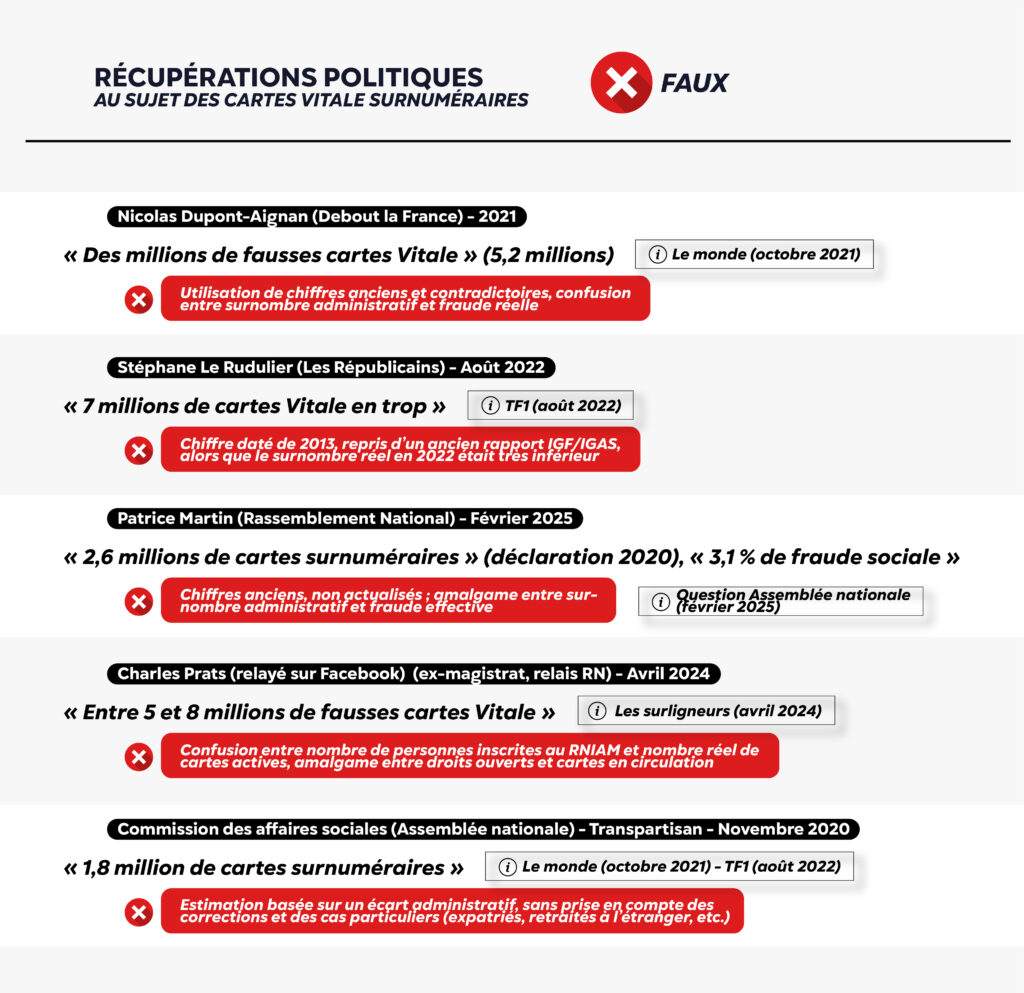

La question des cartes Vitale surnuméraires fait l’objet de récupérations politiques régulières, souvent déconnectées de la réalité des chiffres et des pratiques. Plusieurs responsables politiques ont fait de ce sujet un symbole de la lutte contre la fraude sociale, mobilisant des chiffres spectaculaires issus de rapports anciens ou de calculs erronés pour appuyer leurs propositions.

Dès la présidentielle 2022, des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan ont fait du « scandale des millions de cartes Vitale surnuméraires » un axe de campagne, évoquant l’existence de « millions de fausses cartes Vitale en circulation, générant de colossales fraudes ». Ces affirmations s’appuient sur des estimations anciennes (jusqu’à 7,7 millions de cartes surnuméraires en 2013), sans tenir compte des efforts d’apurement menés depuis par la CNAM, ni de la distinction entre surnombre administratif et fraude réelle.

Au Parlement, la question revient régulièrement dans les débats. Des députés et sénateurs, notamment du Rassemblement national ou des Républicains, interpellent le gouvernement sur la nécessité de « moderniser » la carte Vitale, souvent en promouvant la biométrie ou la fusion avec la carte d’identité comme solutions miracles contre la fraude. En 2023, le gouvernement a ainsi envisagé la fusion des deux cartes, une mesure présentée comme « phare » dans son plan de lutte contre la fraude sociale, bien que ses modalités restent floues et son efficacité contestée.

Le sujet est aussi instrumentalisé dans les discours de politique générale. En octobre 2024, Michel Barnier, alors Premier ministre, a fait de la « sécurisation » de la carte Vitale un levier pour réduire les dépenses publiques et lutter contre la fraude sociale, alors même qu’un rapport IGF-IGAS rappelait que la fraude avérée à la carte Vitale était résiduelle et que le coût d’une telle réforme serait très élevé par rapport aux gains attendus.

Les médias relaient ces prises de position, contribuant à entretenir la confusion entre surnombre administratif et fraude effective. Les chiffres avancés varient d’un rapport à l’autre, selon la méthode de calcul et la période considérée, ce qui alimente la persistance du mythe dans l’opinion publique. Cette focalisation sur la carte Vitale occulte souvent les véritables enjeux de la fraude sociale, qui relèvent davantage de la complexité des dispositifs et de la multiplicité des prestations que de la simple existence de doublons administratifs.

Les réponses pragmatiques : modernisation et contrôle ciblé

Face à ces enjeux, les pouvoirs publics ont privilégié des mesures techniques plutôt que symboliques :

1. Portail inter-régimes : depuis 2010, une plateforme centralisée permet de « muter » une carte Vitale lors d’un changement de régime, évitant la création de doublons.

2. Mises à jour automatiques : les droits des assurés sont actualisés annuellement, limitant les risques d’utilisation de cartes périmées.

3. Dématérialisation : l’application « e-carte Vitale », expérimentée depuis 2023, combine mise à jour en temps réel et authentification renforcée via FranceConnect.

Ces outils complètent des dispositifs de contrôle existants : croisement des données avec les fichiers de décès de l’INSEE, listes d’opposition en cas de perte ou vol, et vérifications aléatoires par les caisses primaires.

Conclusion : pour un débat dépassionné

La récupération politique du sujet repose systématiquement sur des chiffres anciens, des confusions entre différentes catégories de population ou de droits, et une assimilation abusive entre surnombre administratif et fraude réelle.

La fraude liée à la carte Vitale existe, mais elle est marginale et mieux contrôlée que ne le laissent croire certains discours. De nos jours, l’enjeu n’est plus de traquer des millions de fantômes, mais de garantir un accès équitable aux soins pour les 99,977 % de transactions régulières.

Le mythe des cartes Vitale surnuméraires relève davantage d’une angoisse collective face à la complexité administrative que d’une réalité frauduleuse. Si la modernisation du support reste nécessaire – notamment via la dématérialisation –, elle ne saurait occulter les vrais défis de la protection sociale.

Voici une liste des principales récupérations politiques du sujet des cartes Vitale surnuméraires, avec pour chaque cas : l’identité du politique, son parti, la date, les chiffres cités et les erreurs ou approximations associées.

Sources :

1. La carte Vitale et la carte bancaire partagent le même format physique. Toutefois, elles n’ont pas le même « masque » au sens de la structure ou du type des données stockées et utilisées.

2. Pour information, l’élargissement de la carte Vitale pour les bénéficiaires à partir de 16 ans est intervenu à partir de l’an 2000.

6. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L15B3300-t2.htmln

7. https://www.securite-sociale.fr/home/medias/presse/list-presse/point-de-situation-sur-les-carte.html